🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

︎

森の駅発メルマガ No.194 2025 十月 October

︎

OCT はラテン語の8。紀元前153年、1年10ヵ月だったローマ暦に1月と2月を加えてずれた名残です。

︎

目 次 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

︎

・10月の横顔「秋の祭事」

・山小屋通信 Part 111 「神社のクスノキ」大森 明

・ワインへの誘い 第9回「イタリア北部のワイン 2」吉田 健一

・美術コラム「広重『名所江戸百景 大はしあたけの夕立』」戸田 吉彦

・関連情報「秋の行楽シーズンを迎えて」監修:松尾 典子

︎

10月の横顔🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

︎

10月の祭事が終わると秋が深まります。10月の主な祭の起源を整理しました。

︎

えびす講(えびすこう)商売と豊穣の神「えびす様」を祀る民間行事の祭です。日本中の神が出雲に

集まる旧暦十月の神無月(かんなづき)に、留守を預かる「えびす様」を慰めるのが「えびす講」。

時期は地域や神社で異なり、十月二十日や十一月二十日に開く「えびす講」を「二十日えびす」、

一月十日の講を「十日戎(とうかえびす)」と呼びます。毎年十月十九日、二十日には、京都東山の

恵比寿神社で「二十日ゑびす祭」があり、東京日本橋の宝田恵比寿神社周辺では「二十日えびす」

にちなみ「べったら市」が開かれます。

︎

時代祭(じだいまつり) 葵祭、祇園祭と共に京都三大祭の一つで、京都平安神宮創建のお祝いです。

毎年十月二十二日に行われ翌日は後日祭。平安から明治への変遷を表現した仮装行列が圧巻です。

延暦十三年(794)のこの日、桓武天皇が長岡京から京都の平安京に移り京都が誕生した日です。

明治二十八年(1895)の平安遷都千百年記念からはじまりました。

︎

ハロウィン(Halloween)ハロウィン(ハロウィーン)は、ヨーロッパの民族的な行事が起源です。

万聖節(諸聖人の日)前夜の10月31日に行い、万聖節の旧称 “All-Hallows" の eve(前夜祭)である

Hallowseve が訛り、Halloween と呼ばれるようになります。発祥はケルト人の収穫祭が起源で、

キリスト教の布教で他民族に浸透しますが、クリスチャンが僅かな日本は商戦に利用しています。

その由来と歴史から、白人が建国した国々で盛大に行われています。

︎

スポーツの日(本年10月13日)はアジア初の「スポーツの祭典」1964年東京オリンピックを記念、

健康を目的に開会式(10月10日)を体育の日に制定、2000年から10月第2月曜日になりました。

2020年スポーツで他者を尊ぶ精神を培う目的を加えスポーツの日に変更。10月唯一の祝日です。

晴れた秋空の下で運動会やスポーツ大会を楽しむ団体や学校も多い日でしょう。

︎

山小屋通信 PART 111 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

︎

「神社のクスノキ」大森 明(森の駅発メルマガ編集・発行)

時々散策に行く川崎市麻生区。以前はこの地域を「川崎のチベット」と呼ぶ人もいた。

川崎の中では丘や山が多く、都市化されていないエリアが多かったというのが理由らしいが、

現在では山は削られ、建物や道路が増え、緑が少なくなった。

︎

今回はこの地域の小高い丘の上、住宅街の一角にある緑に包まれた細山神明社を訪れた。

境内のクスノキを見るのが目的だ。クスノキは木材としても利用されるが、防虫剤となる

樟脳が採れる樹だ。この樟脳を持つ樹ゆえに、厄除けの意味で神社によく植えられているらしい。

その樟脳がセルロイドの主原料でもあるということを最近知った。

現在セルロイドの多くは他の素材に置き換わってしまったが、メガネフレームやギターピックなど

に今でも使われているという。昔ばなしで恐縮だが、元ギター少年としてギターピックには

たいへんお世話になっており、クスノキへの親近感がぐっと強まった次第だ。

︎

話を戻すと、バス通りから急な登り階段が神社の参道として伸びている。階段を登りながら数える

と58段。よい運動になった。境内に入ると鳥居の脇に目指すクスノキがそびえていた。

アニメ「となりのトトロ」に登場するクスノキに比べるとスリムな印象だが、

太い枝を四方に張った立派な樹だ。

「川崎まちの樹50選」に選ばれており、幹周りは目通り3m90cm、樹高16mという。

立派な幹に触りたいと思ったが、根のまわりの土を踏みつけることになるのでやめた。

周りにはスギ、マツなどが生えていて、小さいながら鎮守の森になっている。

9月の蒸し暑い日だったが、樹々の下は涼しく感じられた。森はありがたい。

帰路は最寄り駅まで雑木林の遊歩道を行くルートを選択したが、途中でまた階段。約200段の登り

はきつかったが、クスノキに会い、階段や坂道を登り下りして汗をかき、有意義な日だった。

︎

ワインへの誘い (第 9 回) 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

︎

『イタリア北部のワイン 2』 吉田 健一 ( 元ろうきん森の学校 運営メンバー )

前回に続き、イタリア北部を取り上げます。

︎

ロンバルディア州

イタリアの北西部に位置するロンバルディア州は、

イタリアの国民総生産の1/4を生み出す国内で最も豊かな州です。

ワインの生産地は主要3ヶ所を中心に州内に広がっていますが、

ワインのタイプは多く、多種多様な個性を持っています。

︎

<気候風土>

ロンバルディア州は山岳地帯が40.5%、平野が47.1%です。

北に連なるアルプス山脈の南には、イタリア最大のガルダ湖、マッジョーレ湖、

コモ湖、イゼオ湖など数多くの湖が存在し、風光明媚なだけでなく、

独自の微気候をつくり出しており、ブドウ栽培に適しています。

基本的には大陸性気候ですが、北部はアルプス性気候で、

大きな湖の周りは地中海性気候と変化に富んでいます。

ブドウ栽培がされている丘陵地帯は、プレアルプスから冷たい風が吹いて

昼夜の温度差をつくり、ブドウのアロマ形成に非常に重要となっています。

夏の気温と湿度が高く、風もほとんどないポー平野周辺では、

ブドウ栽培はほとんど行われていません。

︎

<歴史と文化経済>

現在の州都ミラノは、古代ローマ時代からすでに繁栄していましたが、

フランスやスペイン、オーストリアなどの支配が続きました。

その後、ロンバルディア州はイタリア統一運動の中心地となり、

イタリア王国の成立に貢献しました。

現在イタリア国内で最も人口が多く、1000万人近い住民が暮らしています。

︎

トレンティーノ-アルト・アディジェ州

イタリア国内の最も北に位置するトレンティーノ・アルト・アディジェ州は、

北はオーストリア、スイスと国境を接しています。

ドイツ語圏のアルト・アディジェ地方と、イタリア語圏のトレンティーノ地方、

それぞれが自治県であり、幅広い権限を持っています。

州の真ん中を北から南にアディジェ川が流れ、

その両側にドロミーティ山塊が連なっています。

アルト・アディジェ地方は、白ワイン産地として有名であり、

トレンティーノ地方では瓶内二次発酵によるスパークリングワインの生産量が伸びています。

︎

<気候風土>

3000m級の峰々が続くドロミーティ山塊が南北に連なり、

ほとんどが山岳地帯で、森林が約70%を占めます。

ブドウ畑は標高200~1300mに広がっており、

それぞれの標高に適した品種を栽培しています。

ガルダ湖周辺は、温暖な亜地中海性気候で、アディジェ川中部の渓谷は亜大陸性気候、

さらに上流へ行くと大陸性気候になり、

もっと北に進むとアルプス性気候へと変わっていきます。

︎

<歴史と文化経済>

古くから南北を結ぶ交通要所として栄えていたトレントは、

聖俗両方の権力を行使するトレント司教公によって中世以降統治されました。

その後ナポレオンの支配を経て、ハプスブルク領となりました。

第一次世界大戦後、トレンティーノと共にアルト・アディジェ州がイタリア王国領となりますが、

アルト・アディジェ州のオーストリア系住民にとってこの併合は受け入れがたく、

戦後に至るまで抵抗が行われました。

自治州としての立場を獲得した現在でも固有文化を守り抜いています。

︎

ヴェネト州

イタリア北東部に位置するヴェネト州は、平野部が多く、

アルプス山脈からの雪解け水を運ぶ河川の存在によって水が豊かな州です。

国内有数の大ワイン産地で、州別のワイン生産量ランキングでトップになることも多く、

デイリーワインから長期熟成能力を持つ複雑なワインまで、様々なワインを生産しています。

︎

<気候風土>

平野部が56.4%、山岳部が29.1%、丘陵部が14.5%となっており、北部は寒冷な気候で、

アドリア海周辺は地中海性気候、それ以外は基本的に亜大陸性気候です。

アルプス山脈が北からの冷たい風を防ぎ、アドリア海が気候を和らげるため、

基本的には温暖な気候といえます。

︎

<歴史と文化経済>

先史時代から人類が住んでいた痕跡があるヴェネト州は、

7世紀頃からヴェネツィアが徐々に勢力を拡大し、東方貿易を独占することで繁栄しました。

最盛期には周辺を広く支配する巨大な共和国となりました。

その後ナポレオンやオーストリアの支配を経て、1866年にイタリア王国の一部となりました。

第二次世界大戦後半はドイツ軍の支配下に入ったため、連合軍の激しい爆撃を受けましたが、

大戦後は高度成長期の波に乗り、中小企業が順調に成長し、

イタリア国内で最も豊かな州のひとつとなりました。

ヴェネツィアの影響を受けた海岸地帯では、

ほとんど退廃的なまでに洗練された文化が花開いた一方、

農業地である内陸部は、素朴な農民文化が色濃く残っています。

第二次世界大戦後の高度成長期に工業が発展しました。

皮加工品や金銀細工などが有名で、平野部では農業、畜産も盛んです。

︎

フリウリ-ヴェネツィア・ジューリア州

イタリア北東部に広がるフリウリ-ヴェネツィア・ジューリア州は、

フリウリが州土の大半を占め、東側に小さなヴェネツィア・ジューリアが位置しています。

70年代に入り、他の産地に先駆けてフレッシュでクリーンな白ワインを造りだしたことで、

白ワインの名産地として知られるようになりましたが、

近年は固有品種による赤ワインにも注目が集まっています。

︎

<気候風土>

アルプス山脈とプレアルプス地帯が東西に伸び、その南側に丘陵地帯が、

さらに南のアドリア海にかけて平野部が広がっています。

アドリア海の影響で、海岸地帯は亜地中海性気候で、丘陵地帯も比較的温和で、

平野部は温和な気候ですが湿度が高いです。北部はアルプス性気候で雨が多く、

トリエステは温暖で雨が少ないですが、冬は冷たい風が吹きます。

︎

<歴史と文化経済>

フリウリはローマ時代から重要な地方とされてきました。

中世にはアクイレイア総大司教が支配し、ヴェネツィア共和国の支配を経て、

ハプスブルク領となった後、1866年にイタリア王国となりましたが、

トリエステは第一次世界大戦後にイタリア王国領になりました。

︎

エミリア・ロマーニャ州

イタリア北東部に位置するエミリア・ロマーニャ州は、

州都ボローニャの西側にあるエミリアと東側にあるロマーニャに分かれ、

この二つの地方は歴史的・文化的に全く異なる地方です。

エミリアは微発泡性の赤ワイン ランブルスコの地、ロマーニャは単一品種が造られており、

親しみやすい白ワインRomagna AlbanaはD.O.C.G.へ昇格するなど、

醸造されるワインにも明確な違いがあります。

︎

<気候風土>

北西から南東に走るエミリア街道の北側はポー平原とポー・デルタ地帯が広がり、

南側は丘陵地帯が広がっています。海岸地域は地中海性気候ですが、内陸部は大陸性気候で、

平野部の夏は非常に暑く、湿気が高く、霧も多く発生し、冬は厳しい寒さが続きます。

︎

<歴史と文化経済>

ロマーニャは東ローマ帝国のもとで栄えましたが、

その後ヴェネツィア共和国や法王庁の支配下となりました。

ロマーニャは陽気で活発な農民文化の地ですが、エミリアはヴィスコンティ家や

エステ家の支配する公国となり、洗練された宮廷文化が花開きました。

エミリア・ロマーニャ州はイタリアで最も豊かな州として知られ、

失業率が低く、移民率が総人口の10%を占めています。

高級食材 (パルマ産の生ハム、パルミジャーノレッジャーノ、バルサミコ酢など) や

高級自動車、機械産業などがさかんで、ニット製品も有名です。

︎

Vol8イタリア概論、イタリア北部 – ワインやワインイベントの総合サイト | VINOTERAS(ヴィノテラス)

︎

https://www.shiawasewine-c.com/apps/note/6471より引用

︎

次回はイタリア (中部) 地方を取り上げる予定です。

美術コラム 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

︎

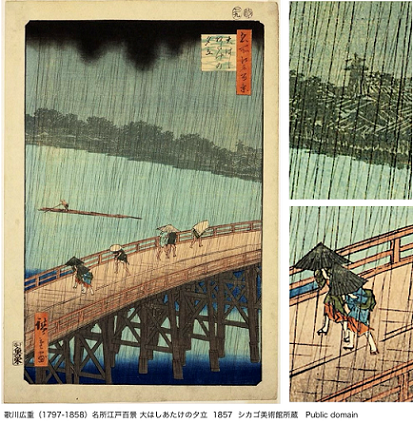

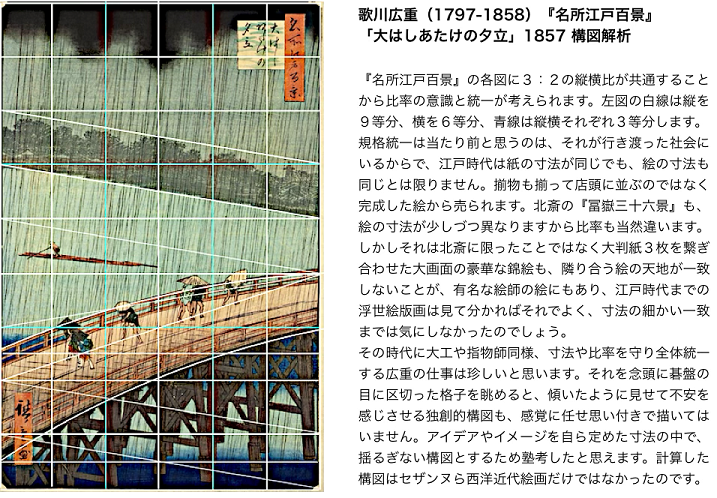

広重『名所江戸百景 大はしあたけの夕立』

戸田 吉彦(森の駅推進協議会幹事)

︎

今月の絵は広重の代表作、「大はしあたけの夕立」です。ゴッホが模写した広重の絵の一枚と

して有名な、夕立を見下ろす絵です。向こう岸に煙る高い塔が火の見櫓からの眺めを暗示します。

その対岸の傾きを強調した構図は、雨で水嵩増す流れの勢いを伝える、大胆で独創的な構図です。

スナップ写真のような一瞬を切り取る構図は斬新で、手持ちカメラの登場を先取りするようです。

印象派が浮世絵に影響を受け、今までになかった新しい構図が始まる意味でも象徴的な名作です。

ここでも取り上げたく思いつつ、樹木の画題や、画中に名前が分かる樹木がある名画を取り上げ、

はや夕立が降る夏が過ぎ、今は連日雷雨や秋雨の音が聞こえています。

名画ゆえ多くの人により度々紹介され、様々な作品解説があります。ここでは最もアカデミックで

誤謬性のない解説として、国際浮世絵学会を長年率いられ、世界最古の美術誌『国華』編集主幹を

勤めてこられた小林忠学習院名誉教授監修の『浮世絵「名所江戸百景」復刻物語』から引用します。

︎

︎

「大はしあたけの夕立」安政四年 大橋は、幕府が元禄六年(1693)に浜町矢の倉より深川籾倉

(もみぐら)へ架けた橋で、今の新大橋にあたる。安宅は対岸の地名で御船蔵(おふねぐら)に祀られ

る安宅丸に由来する。俄かに降りだした雨を濃淡の墨色で表す繊細な表現と、橋上を急ぐ人々の

生き生きとした姿が好対照をなす秀品である。「亀戸梅屋鋪」同様、ゴッホが模写したことでも

有名。(小林忠 監修 東京伝統木版画工芸協会 編 浮世絵「名所江戸百景」復刻物語より)

︎

絵の主役は雨と木の橋です。「木橋」は、筆者も小著『北斎のデザイン』に『冨嶽三十六景』の

「深川万年橋下」と摺物の「猿橋」を掲載した折に、復元された江戸時代の木造の日本橋の木組を

江戸東京博物館(現在閉館中)で見学しました。すみだ北斎美術館開催「すみだの橋」展(2018)、

太田記念美術館の「江戸の土木」展(2021)も鑑賞しました。いずれも木橋は主役の扱いです。

しかし今やほとんど姿を消し、歴史、文化、観光目的で保存されているにとどまります。

下記「政府広報サイト」は、観光政策から、日本の自然や文化を紹介しています。

何事も始めは、高度な専門書を読む前に、専門家が話す要約を聞くと分かりやすいものです。

ここでは大阪市土木局や都市工学情報センターで、長年日本の橋を研究してこられた松村博氏が、

インタビューに応える形で、日本の橋である「木橋」の紹介をしています。

︎

https://www.gov-online.go.jp/eng/publicity/book/hlj/html/202309/202309_00_jp.html

︎

近世以前の日本の橋は、ごく短い石の橋を除けばほとんどが「木の橋」です。また多くが木桁橋

(もくげたばし:二つの支持台を設置しその間に木の「桁」を置き、その上に板を敷いたシンプルな形式の橋)です。

理由として、『木材はどの地方も入手が比較的容易』『急流河川が多く石造アーチ形式は不適当』

『山地が多い地形から大量輸送の重量車が発達しなかった』等が考えられ、

一般的な橋の技術革新は進まなかったと考えられます。

古代の橋は、発掘で木杭が残っていた場所に橋があったとみなします。

『日本書紀(720年成立の日本初の正史全30巻 天武天皇皇子・舎人親王が元正天皇の命で編纂)』にも

橋に関する記事があり、架橋の位置は推定できますが、当時の構造を復元するのは困難です。

中世は絵巻物(横長の紙や絹をつないだ長い画面に情景や物語を表現)にかなりリアル描かれた橋があり、

当時の橋の構造を推定できます。主に木桁橋で、小さな橋は簡易な板橋や土橋の橋です。

保田與重郎(やすだよじゅうろう:1910~1981 文芸評論家)が著書『日本の橋』で、

「日本の橋は概して名もなく哀れっぽい」と述べた橋です。

近世になると各地でインフラ整備が進み、江戸、京都、大坂を始め、城下町は橋を整備します。

河川や沖積平野(河川の堆積で形成される地形)等の地理条件で、木柱、木桁橋がほとんどです。

これらの木橋は、木材の腐食もあり、洪水で流されたり、火災にあったり、

かなりの頻度で修復をしなければなりませんでした。

一方、木桁橋の建設技術が確立し、デザインも様式化され、江戸時代後期に描かれた錦絵

(18世紀後半以降の多色摺浮世絵版画)からその特徴を読み取ることができます。(中略)

︎

日本は各地に、橋で起きる怪異現象、橋に宿る神、橋建設の人柱*などの物語が残ります。

網野善彦(あみのよしひこ:1928-2004 日本史学者)氏が指摘するように、

橋は「無縁の場」、つまり境界にあってどこにもだれにも所属しない場として観念され、

鬼などが出没する特別な場所として畏怖を感じていたのです。

︎

*人柱:築城・架橋・堤防等の完成を祈り人を土中や水底に埋め神へ供えた生贄 日本では実際にはないと考えられる

(以上は、政府広報PUBLIC RELATIONS OFFICE「日本の伝統的な橋の歴史と名橋の数々」のあらすじ。)

︎

「橋でおこる怪異現象、橋に宿る神…鬼などが出没する特別な場所として畏怖を感じていた」と

指摘する感性が薄れた今は、「夕立」にも神の意志を感じたと聞くと驚きますが、雨乞や神風、

風神雷神など、迷信や呪いが身近にあった時代の名残は、歴史や風習、行事に点在します。

特別な場所となる「橋」の上で、「神立」の異名もある夕立(『北斎のデザイン』P.15「山下白雨」)

に遭う感覚は、今とはだいぶ違うことになりますが。それでも逃げ場のない橋の上で雨に遭えば、

走りたくなるのは世界共通です。江戸の庶民が走る姿におそらくゴッホも共感したのでしょう。

広重の絵とゴッホについては今年3月の「亀戸梅屋鋪」で述べましたので、最後はここに描かれた

「大はし(新大橋)」と広重の構図について述べ、締めくくりとします。

「大はし」は千住大橋、両国橋に続く隅田川3番目の橋として元禄六年(1693)12月7日に架橋。

橋がなく不便を強いられたため、五代将軍綱吉の生母、桂昌院が将軍に架橋を勧め、現新大橋の

250m下流、日本橋浜町西岸より東岸の御籾蔵に架けました。「大はし」近くに住む芭蕉が架橋に

「初雪や架けかかりたる橋の上」、完成時に「有難やいただいて踏む橋の霜」と感謝していますが、

流失、焼落、破損を繰り返す橋に幕府は再建を断念。町方が橋の維持管理費を全額負担する嘆願書

を出し延享元年(1744)認可。以後欄干も簡素な橋の横に、荷車禁止、急いで渡るべしと注意書き

を立て維持に苦労した記録があり、他の隅田川の橋より脆かったようです。両国橋を大橋と言った

ので新大橋という説をよく目にしますが、広重の画題は「大はし」です。明治45年(1912)、現在

の場所に「新たに」鉄橋を架けた時に「新大橋」の名称が付きます。

︎

参考文献:小林忠監修『浮世絵「名所江戸百景」復刻物語』芸艸堂 2018・戸田吉彦『北斎のデザイン』翔泳社 2021

︎

関連情報 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

︎

秋の行楽シーズンを迎えて 監修:松尾 典子(元 NHKアーカイブス プロデューサー)

︎

紅葉見頃でも、秋の登山に潜む危険

︎

秋が深まり行楽客が増える登山。遭難は季節と無関係ですが、近年増加傾向にあります。

特に10月は夏休みの8月に次いで、山岳遭難者の多い時期と言われ、気軽に行ける山も、

急変する気温と風に低体温症で落命事故が起きます。十分な対策で楽しい秋の行楽に。

︎

【NHK NEWS WEB】紅葉見頃の奥多摩 山岳救助隊員などが登山者に注意呼びかけ (2024年11月)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241109/k10014633691000.html

︎

青梅警察署によりますと、2024年1月から11月8日までの管内の山岳遭難者は、

死者4人、重傷者10人など合わせて48人。

この年の10月は、周辺の山で3人グループの中で別行動していた登山者が遭難する事故があり、

下山するまでグループで一緒に行動するように呼びかけたということです…

︎

【HK WEB特殊】山岳遭難 都市近郊で増加 注意点は?山岳救助のプロに聞く (2025年6月27日)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250627/k10014844921000.html

︎

遭難は日本アルプスなどの登山者憧れの山だけで起きているわけではありません。

都市近郊の比較的標高の低い山でも起きていて、近年はそうした山での遭難が増えています。

山で遭難しないためには、どんなことに気をつければいいのか…

︎

【石丸謙二郎野山カフェ】クマに遭うこと3000回、私はこうして助かってきた

https://www.nhk.or.jp/radio/magazine/article/yamacafe/xJD5Ogznk.html

︎

登山歴40年の石丸謙二郎さんが「山」をテーマに、さまざまな企画をお届けする番組。

ツキノワグマに出会うこと3000回という、日本ツキノワグマ研究所理事長の米田(まいた)一彦さん

をお迎えして、山でクマに出会った時の対処法を伺います…

︎

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

︎

森の駅推進協議会は、自然環境と社会生活に役立つ日本の森林を応援して20年。

森と人とが培った文化を伝え、日本の健やかな未来を目指しています。

︎

1「森の駅発メルマガ」発行:

日本の森と国産木材が生む健康な環境、良質な文化情報、社会的な関心を紹介します。

また、当会のフォーラム、研究会のお知らせもします。毎月1回発行。

お問合せ:happysun9@gmail.com

2「健康住宅/森の駅発」活動:

住まいづくりのプロが日本の森を元気にし住む人を元気にする、「森に愛される家」を普及。

新製品の紹介、展示会への出展、イベント開催などをメルマガでお知らせします。

https://moriniaisareruie.jimdofree.com/

3「市民フォーラム」開催:

日本の森から生まれる環境や文化を広範な視点で企画・開催。詳細は当メルマガで告知します。

4 メルマガ・バックナンバー:

「森の駅発メルマガ」のバックナンバーはこちらからご覧いただけます。

http://www.morinoekihatsu.net/merumaga.html

5「フェイスブック」の発行:

「森の駅発」フェイスブックも発信。仲間を募集しています。

https://www.facebook.com/健康住宅森の駅発-110930398990272/

6「ホームページ(HP)」の掲載:

過去の実績や森の駅推進議会の趣旨などについては、森の駅発のHPをご覧下さい。

http://www.morinoekihatsu.net/

7「メールアドレスの変更」・「メルマガの解除」はこちらまで。

morinoeki@gmail.com

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲