🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

森の駅発メルマガ No.192 2025 八月 August

August の由来は、閏年を制定したたローマ初代皇帝アウグストゥスの名前、尊厳ある者という意味です。

目次 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

・8月の横顔「慰霊の月」

・山小屋通信 Part 109 「木で作るカーテンの房掛け」大森 明

・ワインへの誘い 第7回「スイスワイン」吉田 健一

・美術コラム「広重『名所江戸百景・綾瀬川鐘か渕』」戸田 吉彦

・関連情報「熱中症対策」監修:松尾 典子

8月の横顔 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

日本の8月は慰霊の月です。1945年8月6日、交戦中の米軍爆撃機が広島に原子爆弾を投下、続く

8月9日は長崎へも投下。合計約52万名(広島市・長崎市の原爆死没者名簿による)を一瞬に焼き尽くし,

残る被爆者も亡くなるまで、後遺症に苦しむ日々を送りました。以後両市は毎年それぞれの日に、

原爆犠牲者慰霊平和祈念式典を行い、国内外元首・要人も臨席して平和への願いを新たにします。

また同年に昭和天皇が終戦を宣言された8月15日は終戦祈念日です。昭和の防人達が死後に 魂が

戻ると信じた靖国神社を始め、全国の兵士出身地の神社が戦没者慰霊祭を開きます。しかし参加者

の減少から慰霊祭を見送る社の報道も出始めました。今後、戦争体験者が消え体験談を聴く機会も

なくなり記憶の風化が進みます。しかし、「過ちは二度と繰り返さぬ」と戦後誓った戦争体験者の

決意は、私達が次世代へ引き継がなければならぬ責務であり課題です。それが当時逃げられぬ極限

状況下で選択の余地なく家族を守る決意で戦地へ赴き亡くなった同胞への、人間としての礼です。

一方8月15日は各地でお盆があり、全国の人が集中して移動するこの時期は空路も鉄道も道路も

帰省ラッシュと渋滞が毎年発生します。お盆に地元へ帰る風習は、江戸時代に奉公人が墓参りする

里帰りとして社会に定着しました。夏祭の盆踊りの名前もお盆の御霊奉納の踊りから来ています。

また新たに亡くなり四十九日後の魂を迎えるお盆を、関東甲信越は新盆、他は初盆と呼び一足早く

7月15日中心に行います。東京の例年のお盆も7月15日中心です。8月15日のお盆は旧盆と呼び、

また沖縄は旧暦の7月15日に行います。このように各地で違うのは明治以降のことで、江戸時代は

仏教の盂蘭盆会(うらぼんえ)に従い、日本中が旧暦7月15日を中心に盛大に行っていました。

そもそもは旧暦(太陰太陽暦)を新暦(太陽暦・グレゴリオ暦)にし、1872年12月3日を翌年1月1日に

したのが始まりで、正月、雛祭、端午の節句、七夕、お盆など、行事を約ひと月早くしたのです。

ところが東京は新暦7月15日になりますが、季節に従う作業が中心の地方は7月が繁忙期なので、

ひと月遅らせ旧暦と同じ頃にしました。漁業が中心の沖縄は月の満ち欠けが潮汐と関係するので、

旧暦を大事にし、お盆も昔通り旧暦7月15日中心です。元々旧暦(太陰太陽暦)は新月と新月の間が

ひと月ですから、旧暦7月15日は必ず満月です。先祖は月明かりを頼りに帰って来ると伝えて来た

土地の人々にとって、梅雨の影響が残る新暦の7月は避けたかったのも無理からぬことです。

竹串を4本刺して置くお供えの野菜にも、キュウリに足をつけるのは脚の速い馬に見立てて先祖が

早く戻れるように願い。ナスの足はゆっくり歩む牛に見立てて先祖が帰る時の名残惜しさを込めた

意味があり、お盆の意味が子供に分かり易く理解でき、現在まで引き継がれた先人の知恵です。

山小屋通信 PART 109 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

「木で作るカーテンの房掛け」大森 明(森の駅発メルマガ編集・発行)

酷暑でホッカホカに温められたせいなのか、腰痛が軽めに収まっている。

そこで久々に電動工具を引っ張り出して木工作をした。作ったのはカーテンの房掛け。

房掛けはカーテンを開けた時に束ねる紐を引っ掛けるフックのことだ。

先日、部屋のカーテンを久々に新調したので、房掛けも新調したいと思ったのがことの発端だ。

スタイリッシュな金属やプラスチックの房掛けは販売されているが、

部屋に木の温もりを増やしたいし、最近増えた手持ちの木材在庫を減らしたかったので、

手持ちの木材で作ろうということになった次第だ。

必要数は2個だが、製作中に折れたり欠けたりする可能性があるので糸鋸盤で木の板をカットして

4個切り出した。強度不足にならぬよう、掲載写真の通り太めのデザインになったが、強度優先。

やむを得ない。ナイフ等で形状補正・面取りし、ネジ穴をあけ、ニス塗装して完成した。

4個作り、気に入った2個を窓の脇に取り付けて数週間経過したが、房掛けに紐を掛けにくいこと

も無く、強度面も大丈夫なようだ。なによりカーテンの開け閉めの際に、手の指に触れる房掛けの

木の感触がなんとも心地よい。房掛けはカーテンに隠れて目立たないが、朝夕、手に触れるたびに

木の温もりを感じられる。小さいものながら、今回は満足のいく木工作となった。

ワインへの誘い (第7回) 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

『スイスワイン』 吉田 健一 ( 元ろうきん森の学校 運営メンバー )

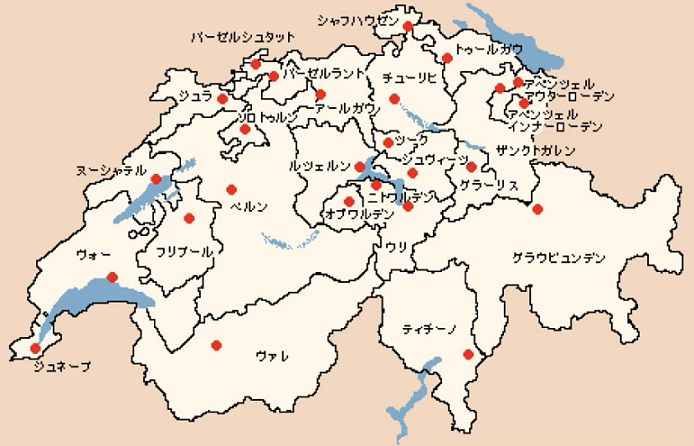

今回は、スイスワインを取り上げます。

人口850万人ほどの小国スイス。

他のヨーロッパの国々と同様に、長いワイン生産の歴史がありますが、

今でも国外ではほとんど知られていません。

生産量のうち輸出されるのはわずか2%ほど、国内でそのほとんどが消費されてしまいます。

スイスワインの主な輸出先はドイツ、アメリカ、そして日本。世界中のワインを輸入している

わが国は、スイスワインを楽しむことができる数少ない国のひとつなのです。

フランス、イタリア、ドイツといったワイン大国に囲まれたスイスは、

それぞれの地方ごとに隣接する国の言語、文化に影響を受けており、

西側のフランス語圏ではどこかフランス的なスマートな装いのワイン、

イタリア語圏のティチーノでは品種こそメルローが主流ですが、

イタリアのひとつの州のような趣を感じさせ、

東部のドイツ語圏では品種的にもドイツ、オーストリアとの共通点を多く見出すことができます。

さまざまな側面を持った産地に加え、200種以上といわれるワイン用ブドウ品種が、

他の国にはない多彩なワインを生み出すことに成功しているのです。

そして、スイス人は大のワイン好きでもあり、一人当たりの年間消費量は30リットル以上で、

フランスやイタリアに次ぐ消費量は、日本人のおおよそ10倍に当たります。

スイス アルプス の ページ:インデックスより引用

1. ヴァレ州 - スイス最大のワイン産地 -

ヴァレ州は、国内生産の1/3を占めるスイス最大のワイン産地であり、

ブドウ栽培農家は2万軒を超えるといわれていますが、小規模生産者主流スイスの中では

珍しく協同組合を含む大手生産者が多く、ワイナリーそのものは500軒ほどです。

ブドウ畑はローヌ河最上流のブリーク近郊から西はレマン湖の東端に注ぎ込むまで、100km以上

に渡って両岸に広がっています。元々は河の北岸、南向き斜面が日照のよい優良な畑とみなされて

きましたが、地球温暖化はこのヴァレー州も例外ではなく南岸北側斜面も見直され始めています。

ローヌ河といえば、フランスの銘醸地を南北に貫くワインとの関わりの深い河川ですが、

その最上流ではスイス最大のワイン産地を東西に流れ、

スイスのフランス語圏のワイン産地にとっても重要な役割を果たしています。

歴史ある品種の宝庫で、黒ブドウでは「コルナラン」、「ユマーヌ・ルージュ」、白ブドウでは

「プティ・アルヴァン」や「ハイダ」など、聞きなれない名前のブドウから洗練された魅力的な

ワインが造られ、スイスを代表する「シャスラ」はこの地では「ファンダン」と呼ばれ、

柔らかなものから凝縮感のある骨太なタイプまで生み出されています。

ピノ・ノワールとガメイをブレンドする、「ドール」と呼ばれる軽やかな赤ワインは、

ヴァレの名産品。ローヌ河をさかのぼってきたシラーは近年、この地域でも定着するなど、

新興品種もその多彩さに拍車をかけています。

2. ヴォー州 - 歴史あるスイスワインの中心地 -

ヴォー州は古くからスイスワインの中心地であり続けてきました。

規模と量の面ではヴァレ州には及びませんが、シトー派の修道士がブルゴーニュのブドウ栽培を

持ち込んだ歴史は、現代まで残る石垣に囲まれたブドウ畑からも知ることができます。

ヴォー州のワイン産地は大きく4つの地域に分けられ、

ローザンヌの西、モルジュとニヨンまでのレマン湖北岸のラ・コート地域、

ローザンヌの東にはユネスコ世界遺産にも登録されたブドウ畑が広がるラヴォー地域、

ローヌ河がレマン湖に注ぎ込むエリアの右岸シャブレー地域、

そして州北部のヌーシャテル湖周辺地域が挙げられます。

スイスの代表的な白ブドウ「シャスラ」は、州都であるローザンヌ周辺、レマン湖の北岸に広がる

ラ・コート地域とラヴォー地域の美しい段々畑に植えられた「シャスラ」は

湖面に反射する太陽光を受けてゆっくりと成熟し、芯があり、心地よいテクスチャーと、

みずみずしく広がりのある芳香豊かなワインになるのです。

3. ジュネーブ州 - もっともフランスに近いスイス -

レマン湖の南西端に位置する国際都市ジュネーブは人口19万人、スイスではチューリッヒに次ぐ

第2の都市です。周辺はスイスのフランス語圏ワイン産地の一角としてヴァレ、ヴォーに次いで

スイスワインを語るうえで重要な地域です。

元々ヴァレやヴォー同様、「シャスラ」がもっとも重要で多く栽培されるブドウ品種でしたが、

「ガメイ」が追い抜き、「ピノ・ノワール」や「シャルドネ」、「ソーヴィニヨン・ブラン」など

フランス品種が主流となりつつあって、フランス語圏のワイン産地のなかでも、よりフランス的な

色合いの濃い新たなスイスワインらしさを表現しようとしているのです。

そういった流れはナポレオンの時代、短いながらフランスに併合されていた時期もあり、フランス

とスイスの文化が融合するジュネーブのワインとしては、自然なことのようにも思えます。

4. ティチーノ - スイスのなかのイタリアはメルローが主流 -

スイスワインの魅力は、その多様性にあります。

スイス南部、イタリア国境に接するティチーノ州は、中世にはミラノ公国によって支配されていた

こともあり、地理的にも歴史的にもイタリアに近い文化圏の地域です。

スイス国内では唯一イタリア語を公用語としている州でもあり、

いうなればイタリアのもうひとつの州がスイスにあるようなもの。

ピザやパスタ、ポレンタやオッソブーコなど、ミラノと似た料理が現地では親しまれています。

ワインは、周囲のロンバルディアやピエモンテと比較してもなんとも個性的な州で、

栽培されるブドウ品種の80%以上が「メルロー」というのは、

ボルドー以外では世界中でこの地域くらいのものでしょう。

元々は土着品種(今も赤ワイン用品種ボンドーラ等がわずかに残る)が栽培されていたということですが、

フィロキセラ禍によりブドウ畑が壊滅的な打撃を受けたのちの1906年に、

ボルドーから持ち込まれた「メルロー」が主流となり、

秀逸な造り手の物は、「ポムロール」とも比べられるほど、

エレガントで奥行きのあるワインが造られています。

黒ブドウである「メルロー」から造られる白ワイン「メルロー・ビアンコ」。

黒ブドウの白ワインは、今ではティチーノの「メルロー」種の1/4が白ワインになるほどで、

この地域独自の新しい個性として定着しました。

ティチーノの穏やかな地中海性気候に育まれるフランス原産、イタリア文化圏のメルロー種は

柔らかな酸に黒ブドウらしい豊かな果実味を持った唯一無二のワインです。

5. スイス東部 - 世界でもっとも豊かな街で楽しまれるワイン -

チューリッヒは、「世界でもっとも暮らしやすい都市」として名前のあがる街、

世界でもっとも富める国スイス最大の都市であり、経済の中心地でもあります。

周辺のドイツ語文化圏アールガウや、トゥルガウ、シャフハウゼンといった地元のワイン。

日本人にとってスイスワインというと、西部フランス語圏のワインのイメージが強く、

ドイツ、オーストリア寄りの産地で造られるワインは、

より目にする機会の少ないものなのかもしれません。

主なブドウ品種は。「シュペート・ブルグンダー=ピノ・ノワール」をはじめ

「ピノ・グリ」や「ピノ・ブラン」、「シャルドネ」、「ミュラートゥルガウ」など、

ドイツやオーストリアでも広く栽培されている品種との共通性を多く見出すことができます。

ちなみにドイツやアルトアディジェ、日本でも栽培されるミュラートゥルガウは、19世紀に、

トゥルガウで「リースリング」と「マドレーヌ・ロワイヤル」の交配によって産まれました。

日照時間に恵まれた畑が多く、17世紀にフランスから伝えられたといわれる

「ピノ・ノワール」は、フランスやドイツに比べより完熟感に富んだワインになります。

輸出量2%の希少ワインが日本へ!「スイスワイン」の知る人ぞ知る魅力と幻の銘柄とは? | 5ページ目 (5ページ中) | @Living アットリビングより引用

左 Esprit Terroir Morges, vieilles vignes エスプリ・テロワール・モルジュ, ヴィエイユ・ヴィーニュ

右 2018 Domaine Croix Duplex ドメーヌ・クロワ・デュプレ

美術コラム 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

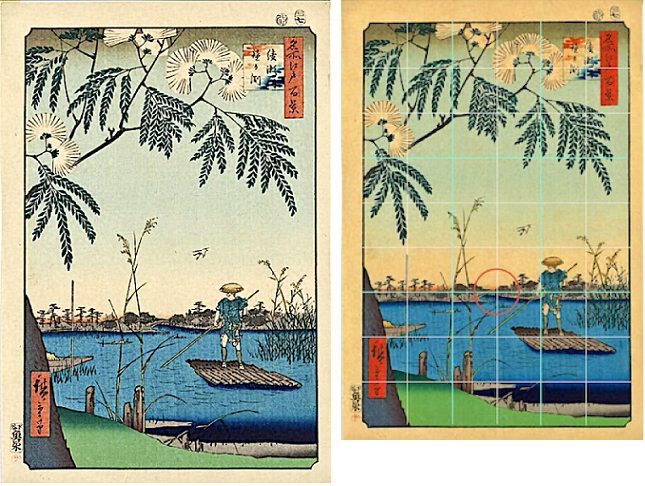

広重『名所江戸百景・綾瀬川鐘か渕(鐘ヶ淵)』

戸田 吉彦(森の駅推進協議会幹事)

『綾瀬川鐘か渕』は、「ねむの木」の花と流れる川に挟まれた虚空に飛び立つ白い水鳥を描き、

夏日の午後を伝えた美しい浮世絵です。「綾瀬」とは、綾取りの綾のように複雑な川筋の意味で、

画中の筏(いかだ)師が見つめる先の河口から手前の川へ注ぐ川の名前です。「鐘ヶ淵(鐘か渕)」

と呼ばれるこの一帯は、先月ご紹介した『首尾の松』に描かれた隅田川を、はるかに遡ってきた

上流になります。絵の中には小舟も見えますが、筏は木も伐り出すような鄙びた地を示します。

「綾瀬川」と「鐘ヶ淵」については幸田露伴が1902年(明治35)、『水の東京』に著しました。

水景多い『名所江戸百景』も意識したであろう江戸っ子露伴のガイドブックは、

「上野の春の花の賑ひ、王子の秋の紅葉の盛り、陸の東京のおもしろさは説く人多き…

たゞ水の東京に至つては、知るもの言はず、言ふもの知らず、江戸の往時より近き頃まで何人(なんびと)も

これを説かぬに似たれば、いで我試みにこれを語らん…」(幸田露伴『水の東京』序文より)

と始まる文語体で少し抵抗がありますが、江戸の香り残る明治の東京の川案内です。隅田川上流を

「荒川」とする紹介文から始まる『水の東京』を、広重の絵を鑑賞する参考に今回引用します。

「隅田川の上流の称なり。隅田川とは隅田(すだ)を流るゝを以(も)て呼ぶことなれば、隅田村以上千住宿

あたりを流るゝをば千住川と呼び、それより以上をば荒川と呼ぶ習ひなり」(同上「荒川」より)

歌川広重(1797-1858)名所江戸百景70景「綾瀬川鐘か渕」(古紙の色を色調補正)安政四年(1857)東京国立博物館蔵

右:構図解析図(色調補正前)絵の縦横比3:2は「名所江戸百景」に共通、他の収録画同様、横6等分 縦9等分で正方形

の升目が構図を整える基になる。青線は北斎の構図「三ツ割の法」と同じ線で、その教え通り下の線は地平線と合致する。

中央の赤丸の中には綾瀬川に架かる橋が見えます。

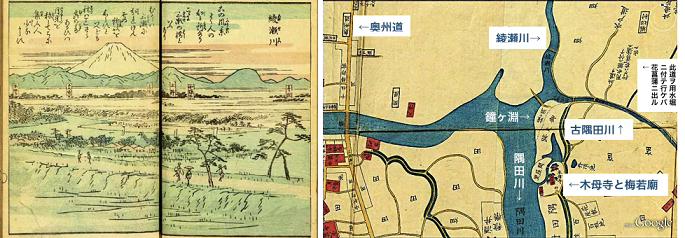

『水の東京』からの引用は、「綾瀬川と鐘ヶ淵」と一帯が月見の名所だったと分かる箇所に留め、

広重の『絵本江戸土産』第八編「綾瀬川」と、安政五年(1858)の古地図を参考に添付します。

「綾瀬川は荒川の一転折して南に向つて流るゝところにて、東より来つて会する一渠(きょ)の名なり…

眺めもこれといふところはなけれどもまた棄てがたき節なきにあらず。その上流は小菅より浮塚に至りて、

なほ遠く荒川より出で、こゝにて復(また)荒川の下流の隅田川にはいるなり。上流には支流ありて中川にも

通ずるをもて船の往来も少からず、隅田川の方より綾瀬橋といへる千住道にかゝれる橋あたりを望めば、

一水遠く東に入りて景色おのづから小幀(しようとう)の画を為す」(同上「綾瀬川」より)

「鐘ヶ淵」の説明からこの頃すでに化粧品カネボウの前身の「鐘ヶ淵紡績」がここで創業していた

と分かります。また鐘ヶ淵の名前の由来について、寺の鐘が沈んだため鐘ヶ淵とする伝承を否定、

曲尺(かねじゃく)のように曲がった地形を名前の由来とする自説の展開が目を引きます。

「鐘が淵は紡績会社の地先(ちさき)にして、隅田綾瀬の二水相会(あいかい)するところのやゝ下の方をいふ。

往時(むかし)普門院といふ寺の鐘この淵に沈みたればこの名ありとは江戸名所図会にも載せたる伝説ながら、

けだし恐らくは信ずるに足らざるの談ならん。およそ鐘が淵と名づくるの深潭諸国に甚だ多し、皆必ずしも

梵鐘の沈むの故を以てのみ名づけんや。予の考をもてすれば鐘が淵は曲尺(かね)が淵にて、川の形曲尺の如く

曲折するによりて呼びたる名なりと判ず。こは諸所の同じ名を負へるところの地形を考へて悟るべく、

なほまた明かに曲り金と称(とな)ふる地名の川沿の地に多く存するをも併せ考ふべし」(同上「鐘ヶ淵」より)

また塩入(対岸の汐入)の紹介で一帯を名月の地と激賞する段は、『絵本江戸土産』と一致します。

「特(こと)にこの辺りは川幅も濶(ひろ)くかつ差し潮の力も利けば、大潮の満ち来る勢に河も膨るゝかと

見ゆる折柄、潮に乗りてきしり出づる玉兎のいと大にして光り花やかなるをみる、心もおのづから開くやう

覚えて快し…東京広しといへども仲秋の月見にはこのあたりに上越したる好き地あるべくもあらず…

古(いにしえ)より文人墨客の輩綾瀬以上に遡らずして、たまたまかゝる地あるを知らざりしかば、

詩文に載せられて世に現るゝことなく、以て今日に至りしならん」(同上「塩入」より)

左:広重『絵本江戸土産 第八編 綾瀬川』文章は「この風景よく人の知る所なり。ここに三瀬の橋というあり。むかしは

三瀬に分れけん。その所以を知らずといえども秋はことさら虫の声あるいは月光を称してここに集う人少なからず」。

右:広重が「名所江戸百景・綾瀬川 鐘か渕」描いた年と同時期の古地図。右上に「堀切の花菖蒲」(5月紹介)も見える。

現在の綾瀬川は埼玉県桶川市の田園に発し、東から南東へ流れ北足立郡伊奈町と蓮田市の境を

進み大宮台地を蛇行。東京都足立区を過ぎ、葛飾区を荒川沿いに流れ東四つ木で中川に注ぎます。

荒川に沿う綾瀬川は上を外環自動車道が走り地図上は下に隠れます。「綾瀬川鐘ヶ淵」の場所は、

旧綾瀬川の名で残り、荒川と隅田川を結ぶコンクリート製水路と水門に昔の面影はありませんが、

隅田川の曲折点で綾瀬川が注ぐ同じ地形に、水流が変化し船頭の腕が試された話を思い出します。

当時の人は舟より不安定な筏に刺激されて、操船に注意すべき流れを想像したかもしれません。

さてこの絵のもうひとつの主役が、季節を伝える「ねむの木」です。ご存知の通り暗くなると、

向かい合う葉が閉じて下を向き、眠るような姿から付けられた名前です。葉が動くのは付根の葉枕

(ようちん/膨らんだ部分)の細胞内の膨圧の変化で、眠らせない実験をしたところ枯れてしまったと

いうことです。中国生まれの漢字名「合歓木」は、夜に葉が閉じ合って歓ぶ意味があると言われ、

微笑ましい感じが伝わってきます。中国で「合歓木」は夫婦円満を表す木として知られています。

そして夏には絹の様に細い糸が伸び、房をなす花が扇状に開いて、枝葉の上で風に揺れます。

先端が淡紅色の房状の白い糸は雄しべで、長さは3~4cm、雄しべよりも長い1本が雌しべです。

小さい5枚の花弁は奥に隠れ、同形の花が他に思い浮かばないほど珍しい姿に異国の花かと思う

ほどですが、万葉集に登場します。北海道以外の全国で自生し、公園や街路樹など植栽以外では

水辺を好み、午後遅く葉が閉じる頃花を咲かせます。川岸に「ねむの木」の花咲くこの絵を見て

夕空に上る月を想像したら、それは背を向けて立ち、彼方を見ている男も一役果たしています。

「ねむの木」はその珍しい就眠運動と花の美しさで、万葉の昔から歌や句に詠まれてきました。

昼は咲き 夜は恋ひ寝る 合歓木(ねぶ)の花 君のみ見めや 戯奴(わけ*)さへに見よ 万葉集 紀郎女

*戯奴=年少の召使の呼名(大伴家持のこと)。君=主人(ここは作者)。珍しいねぶの花を私だけでなくお前もご覧の意。

象潟(さきかた*)や 雨に西施(せいし*)が ねぶの花 奥の細道 松尾芭蕉

*象潟/かつて東の松島西の象潟と称えられた秋田県の景勝地で歌枕として有名。芭蕉は能因、西行を偲んで詠んだ。

*西施/中国古代四大美女で王昭君・貂蝉・楊貴妃と並び称される。西湖で入水した故事を踏まえねぶの花に喩えた。

近年作られた珍しい詩歌としては、上皇后が高校生の時に作られた「ねむの木の子守唄」があり、

様々な歌手ににより吹き込まれた音源がレコード会社から紹介されています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネムノキ:マメ科 ネムノキ・学名 Albizia julibrissin Durazz.・落葉高木。樹皮は灰褐色。葉は就眠運動、

花は房状に雄しべが伸び、サヤエンドウに似た実をつける。河原や雑木林に生え生長早く、高さ6~10m。

日本以外は朝鮮、中国南部、イラン、アフガニスタンに分布。近縁種は熱帯アメリカ原産のギンネム。

参考文献:小林忠著『浮世絵「名所江戸百景」復刻物語』芸艸堂/幸田露伴著『水の東京』岩波書店

/国立研究開発法人森林研究・整備機構ホームページ/戸田吉彦著『北斎のデザイン』翔泳社/他

関連情報 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

熱中症対策 監修:松尾 典子(元 NHKアーカイブ プロデューサー)

毎年、多くの人が病院に運ばれ死亡する熱中症は、もはや“災害”です。

ちょっとした工夫で防ぐこともできます。赤ちゃんから高齢者まで、

気をつけてほしいポイントと手軽な対策、応急処置などを網羅した記事です。

猛暑は“災害” 命を守る「熱中症」対策 NHKWEB 災害列島 命を守る情報サイト 2025.07.03

https://www3.nhk.or.jp/news/special/saigai/basic-knowledge/basic-knowledge_20190731_11.html

このサイトは以下の内容について、わかりやすいイラストで説明しています。

毎年更新しています。健康に夏を乗り越えるための参考にされてください。

「室内熱中症」に注意!

熱中症の発生場所で最も多いのは「住居」。毎年、室内で熱中症になる人が相次いでいます。

エアコンを使い部屋を涼しく保ち、部屋に「温度計」を置いて室温や湿度を確認…

高齢者の場合は「暑くなってから」ではなく、エアコンをONにする基準を決め…

「熱帯夜」を乗り切る

夜も25度を下回らない「熱帯夜」。寝ている間も熱中症のリスクがあります。

枕元に「常温」の水を置いておき、寝る前、起きた時、目覚めた時に…

朝までエアコンは基本的に「つけっぱなし」…

睡眠不足は大敵。ぐっすり寝て体力回復…

「換気」の効果的なコツ…

「高齢者」にはしつこいくらい声かけを…

「子ども」は周囲が体調変化に気を配って…

子どもは体温調節の機能がまだ発達しておらず、体に熱がこもりやすくなっています。

また、身長が低く、地面の照り返しの影響なども受けやすい特徴があります。

体の異変をうまく伝えられないため、大人が体調の変化に気を配り、

水分の補給など…

「赤ちゃん」はベビーカーの熱中症に注意

ベビーカーは地面からの照り返しの影響を受けやすく、体温が上がりやすいです。

日よけカバーを使うと熱がこもりやすいので、こまめに表情を確認し、水分補給…

「屋外」へ出る時の手軽な対策は?

熱中症の危険性が高い時は「外出しない」ことも重要ですが、

外出が避けられない時は、直射日光を避け、なるべく涼しい服装で出掛けましょう。

こまめに水分補給ができるように水筒なども持ち歩きましょう…

「応急処置」と「病院搬送」のタイミング

どのような症状の場合に熱中症の疑いがあるのか、応急処置、そして病院に搬送するべき状況…

「尿の色」で水分不足のチェック

尿の色が透明から黄色、茶色と変わるごとに体の水分が不足しているか、チェックもできます。

熱中症のリスクが高まる「脱水症状」になる前に、のどが渇いていなくても水分の補給を…

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

社会と生活に役立つことを願い、森の駅推進協議会は日本の森林産業を応援。

森と人の歴史的文化の保護、未来の環境保護を目指します。

1「森の駅発メルマガ」発行:

日本の森と国産木材が生む健康な環境、良質な文化情報、社会的な関心を紹介します。

また、当会のフォーラム、研究会のお知らせもします。毎月1回発行。

お問合せ:happysun9@gmail.com

2「健康住宅/森の駅発」活動:

住まいづくりのプロが日本の森を元気にし住む人を元気にする、「森に愛される家」を普及。

新製品の紹介、展示会への出展、イベント開催などをメルマガでお知らせします。

https://moriniaisareruie.jimdofree.com/

3「市民フォーラム」開催:

日本の森から生まれる環境や文化を広範な視点で企画・開催。詳細は当メルマガで告知します。

4 メルマガ・バックナンバー:

「森の駅発メルマガ」のバックナンバーはこちらからご覧いただけます。

http://www.morinoekihatsu.net/merumaga.html

5「フェイスブック」の発行:

「森の駅発」フェイスブックも発信。仲間を募集しています。

https://www.facebook.com/健康住宅森の駅発-110930398990272/

6「ホームページ(HP)」の掲載:

過去の実績や森の駅推進議会の趣旨などについては、森の駅発のHPをご覧下さい。

http://www.morinoekihatsu.net/

7「メールアドレスの変更」・「メルマガの解除」はこちらまで。

morinoeki@gmail.com

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲