🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

森の駅発メルマガ No.187 2025 三月 March

March はローマ帝国が遠征を始める雪解けの3月を、軍神Mars(マルス)の月とした、ローマ暦が起源です。

目 次 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

・3月の横顔

・山小屋通信 Part 104 「梅林」大森 明

・新連載 (第2回)「ワインへの誘い・ボルドー地方 右岸」吉田 健一

・美術コラム「広重の名所江戸百景・亀戸梅屋鋪」戸田 吉彦

・関連情報「山林伐採作業の死亡事故は減少?」

3月の横顔 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

3月に入ると北国の降雪も次第に少なくなり、春一番(強い南風)が吹き、

春分(3月20日)を過ぎると暖かさが増し、関東以西は桜が開花し始めます。

しかし日中は暖かくても朝晩の気温は低く、外出にはまだ上着が必要です。

寒さが戻る花冷え、雨天や曇天の花曇りという言葉もこの時期の特徴です。

和風月名もひとつと限らず、「弥生」(木草弥生月:草木が益々生い茂る月)のほか、

「雛月」、「桃月」、上巳の節句は禊の「禊月」、「花見月」は3月の行事からです。

一方「花飛」、「花老」、「春惜月」、「晩春」、「暮春」は春の終わり、

今より約1ヶ月遅い陰暦の名残で、今の4月の感覚です。桃の本来の開花も桜より遅く、

新暦以降、毎年早咲きさせ雛祭りに合わせる生産者の苦労も耳にします。

気温が上がる3月は、種蒔きや苗の植え付けに適しています。

初心者にも育てやすい野菜が多く、家庭菜園を始める人も多い時期です。

3月に植える野菜は春から初夏にかけて収穫でき、品種も幅広くあります。

・ジャガイモ/ 3月~4月事前に芽出した種イモを植付、5月下旬~6月中旬ごろ収穫。

・ダイコン/3月中旬~4月種蒔き、5月~6月収穫。以下同様にご理解ください。

・キャベツ/3月中旬~下旬種蒔、5月~6月収穫

・ニンジン/3月中旬~下旬種蒔、6月~7月収穫

・ピーマン/3月中旬~下旬種蒔、6月~10月収穫

・トマト/3月中旬~下旬種蒔、7月~9月収穫・ナス/3月中旬~下旬種蒔、7月~10月収穫

・ゴボウ/3月中旬~下旬種蒔、8月~9月収穫・キュウリ/3月下旬~下旬種蒔、6月~8月収穫

注意:種蒔と収穫は寒冷地と温暖地で異なります。

これ以外にも葉物などがありますが、3月は寒暖差があり温度管理が重要です。

保温用ビニール・トンネルや不織布など、急な寒波に備えた対策も必要です。

品種で水や肥料の与え方も異なり、種苗店で確かめ、美味しい野菜作りを楽しんでください。

*参考サイト:https://greensnap.co.jp/columns/march_vegetable 、サカタのタネ園芸通信・各野菜サイトなど

山小屋通信 PART104 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

「梅林」大森 明(森の駅発メルマガ編集・発行)

車に乗っていて「梅林」という名の交差点を目にした。樹や森が好きなせいか、その名前の由来が

気になった。場所はJR南武線・久地駅(川崎市高津区)から徒歩25分ほどの市街地だ。

帰宅後、近くに梅林があるのかなと思って地図を見たが見当たらない。ただ、「久地梅林公園」

という公園が近くにあることが判明。ちょうど2月で梅の花が咲き始める時期でもあり、

久地梅林公園に出かけることにした。寒波による冷え込みで梅の花の咲き具合を心配したが、

公園に着くと赤・白・ピンクの花をつけた梅の木がたくさんあって安堵した。

この公園の由来を調べると、江戸時代に幕府から梅樹種の改良を命じられ梅の木を数百本植えた

のがはじまりで、江戸時代から戦前にかけてこの地域には梅林が広がっていたそうだ。かつては

たくさんの花見客が訪れ、鉄道駅名も「久地」ではなく、「久地梅林」だったというくらいだ。

やがて都市化の波で梅林は衰退したが、2002年に梅林の一部を「久地梅林公園」として復活整備

して今に至り、3800m2の公園内には20品種・約40本の梅の木があるという。

好天のこの日、公園内では花を眺めたり撮影したりしている人もいるが、圧倒的に多かったのは

遊びにきた保育園児たち。梅の花を拾ったり、梅の木の周りを歓声を上げて走り回っている。

広い梅林は無くなり、公園にはかつての花見客ほど人出はないかもしれないが、梅の木は訪れる

人たちを楽しませてくれている。満開の梅の花だけでなく、遅咲きの樹種らしくポツリポツリと

花が咲き始めた梅の木の枝をしばし眺めてから帰路についた。

新連載 (第2回) 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

「ワインへの誘い (第2回) 」吉田 健一(元ろうきん森の学校 運営メンバー)

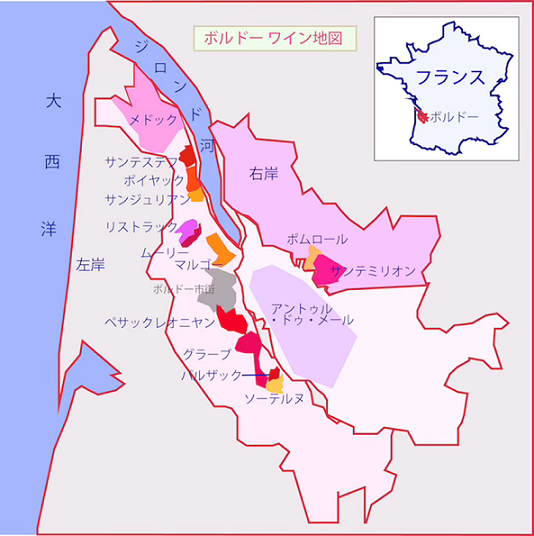

今回は、ボルドー地方(右岸)を取り上げます。

ボルドー地方(右岸)

右岸の土壌は粘土質が優勢な場所です。これは、ドルドーニュ川が上流から粘土質の土を運び堆積

しているためです。

このような土壌を好む品種がメルローです。水もちがよく保温性の高い粘土質の土壌がメルローの

生育に合っており、右岸の赤ワインはメルロー主体のものが多くなります。メルローは、タンニン

は控えめ、ふくよかで柔らかく、豊かな果実味が特徴です。

典 ボルドー Bordeaux | エルエルワイン

<ポムロール> シャトー・ペトリュス等

ポムロールは、ボルドーのワイン産地としては極めて狭いエリアであることが特徴です。

ブドウ畑は800ha(ヘクタール)程と小さく、ポムロール村と南西のリブルヌ村とラランド・ド・

ポムロールの一部を含みます。800haは、おおよそメドックの格付け1級シャトーの面積を合わせ

た程度なので、ボルドーの中ではかなり小さなエリアで、その中に約200のワイン生産者が存在し

ています。ワイン生産者が非常に小規模である点が、ポムロールの特徴です。

各生産者がこだわり抜いたワイン造りを行うことで、仕上がるワインはその特定のテロワールを

深く反映することとなるのです。ポムロールのワインが人気になり始めたのは、1970年代とつい

近年のこと。需要に対してポムロールのワインは、あまりにも生産量が少ないことから、現在は

価格が高騰している状態となっています。

ポムロールは、右岸エリアの中でも特にメルローの使用比率が高いことが特徴で、その比率は

80%とボルドー地方で最大です。そのためメルローの持つなめらかな舌触りと、柔らかな果実の

風味がポムロールのワインからは感じられます。

また、ポムロールの土壌は、「クラス・ド・フェール」と呼ばれる鉄の酸化物があり、これが

トリュフやジビエを思わせるような妖艶な香りを生み出すと言われています。

ペトリュス1985

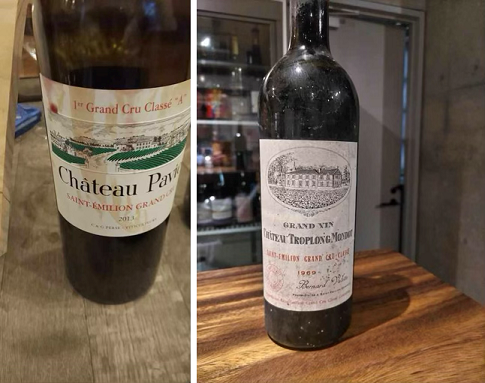

<サンテミリオン> シャトー・パヴィ シャトー・トロロンモンド等

フランス・ボルドー地方に位置する人気ワイン産地の一つです。特に赤ワインの銘醸地として

知られ、その品質は世界中のワインファンから高い評価を受けています。

気候風土は大西洋に近いため温暖ですが、ボルドー地方の中でも内陸に位置しているために、

メドック地区よりも昼夜の寒暖差が大きくなります。

黒ブドウ品種であるメルローが主体で、フルボディながらなめらかで、優しい味わいが魅力。

サンテミリオンにはメドック地区のように格付け制度があります。

格付けは3つの階層に分かれ、約10年ごとに格付けの見直しが行われるのが大きな特徴です。

また、サンテミリオンはその美しい町並みでも知られ、ワイン産地として初めて世界遺産に登録

されています。人口はわずか2,000人程度の街でありながら、観光客は年間約50万人が訪れる

観光名所となっています。

シャトーパヴィー2013 シャトートロロンモンド1969

サン・テミリオンの格付け

右岸で唯一の公的格付けを持っているのがサンテミリオンとなります。

サンテミリオンの格付けは約10年毎に改定が行われており、これまで 6回

(1969年、1986年、1996年、2006年、2012年、2022年)にわたり改定が行われました。

プルミエ・グラン・クリュ・クラッセA(第一特別級A)

プルミエ・グラン・クリュ・クラッセB(第一特別級B)

グラン・クリュ・クラッセ(特別級)

格付けが大きな影響力を持つボルドーでは、当然、昇級・降格の結果に不満を抱くシャトーも

現れます。2006年の見直しでは、その公平性を巡って訴訟が起こり、2011年までの暫定措置と

して1996年の格付けを復活させる一方、2006年に昇格したシャトーについてはそのままとする

折衷策が取られました。

2012年の格付け

格付け始まって以来、第一特別級Aにはオーゾンヌとシュヴァル・ブランが選定されていましたが

シャトー・パヴィとシャトー・アンジェリュスが加わりました。さらに「ガレージ・ワイン」(注1)

の代表格であるシャトー・ヴァランドローや、シャトー・ラ・ガフリエールは当時格付け外だった

にも関わらず高値で取引されていましたが、2012年の格付け見直しでプルミエ・グラン・クリュ・

クラッセに昇格し、格付けシステムの中に取り込まれることとなりました。

(注1)「ガレージ・ワイン」

ガレージの様な小さな醸造設備で、少量生産されたワインのこと。

1991年から0.6haのわずかな畑、ガレージもしくは、ガレージの様なスペースで、少量精鋭のワインを造り始めたフラ

ンス、ボルドー地方のテュヌヴァン氏が、このガレージワインの先駆けと言われており、彼の造るシャトー・ヴァラン

ドロー(Chateau Valandraud)は様々な批判、偏見をはねのけ、後にサンテミリオンの格付けに認められる。

2022年の格付け

シャトー・フィジャックがプルミエ・グラン・クリュ・クラッセ「B」から「A」に昇格したのに

加え、プルミエ・グラン・クリュ・クラッセAのオーゾンヌ、シュヴァル・ブラン、アンジェリュ

スの3シャトーが格付けの申請を取り下げたこと。これまで格付けの正当性をめぐる議論が続いて

きましたが、その格付けの評価基準が、純粋なワインの品質やテロワールなどから離れ、

マーケティング(プロモーションや国内外での評価等)など副次的な要素が重視されすぎているこ

とも大きな理由の一つと言われています。

一方、格付けに頼らず成功した孤高の存在といえば、シャトー・テルトル・ロートブッフを1970

年後半にフランソワ・ミジャヴィル氏がシャトーを受け継いだ後、1980年初頭より劇的に品質を

改善させ、サンテミリオンのトップクラスへと昇りつめました。

「サンテミリオン」を徹底解説 | アカデミー・デュ・ヴァン ブログより引用

【ソムリエ監修】ポムロールとは?産地の特徴や人気シャトーをご紹介 | 美味しいお酒研究所より引用

次回は、ボルドー地方(グラーヴ地区・ソーテルヌ地区)を取り上げる予定です。

美術コラム 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

「広重の名所江戸百景・亀戸梅屋鋪」戸田 吉彦(森の駅推進協議会幹事)

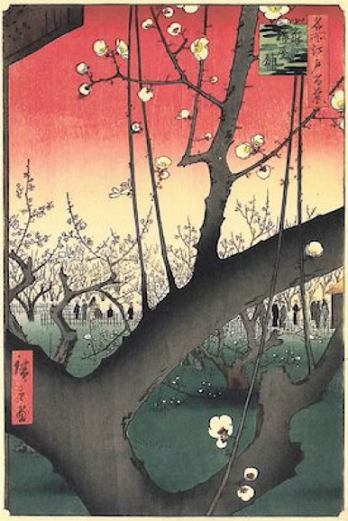

歌川広重「名所江戸百景・亀戸梅屋鋪」1857 ホノルル美術館蔵 Public domain

春が来ると昔の人は、梅は咲いたか桜はまだかいな *1 などとうそぶいたりしたものですが、

梅と桜を並べる表現は美しさの双璧や優れた両雄とされ、芭蕉が優れた門人の去来と其角を梅と

桜に例えて詠んだ俳句も有名です。隋や唐の観梅が日本に伝わり、やがて桜の花見となりますが、

日本の梅の花も、菅原道真の故事を人々が愛したように、各地に昔から伝わる梅園があります。

*1. 明治五年に流行し、後に江戸端唄、小唄に採り入れられた、春の花から始まる俗曲「しょんがえ節」 の冒頭

開花は桜同様、梅も毎年異なり、昨年は、東京と静岡が1月9日、福岡と宮崎が1月11日、那覇が

1月19日、中部は長野が3月24日、北は函館が4月18日と東京が先陣を切り、今年は、1月7日に

那覇、1月17日に石垣島、東京は1月29日初開花と南からの北上でした *2 。一旦咲くと約ひと月

続く梅は、筆者が花見に利用する新宿御苑でも毎年3月末まで咲き始めの桜と共に咲いています。

*2. 気象庁・各種データ・梅の開花日 https://www.data.jma.go.jp/sakura/phn_000.html

開花を待つ梅の名所は全国にあり、関東三大梅林(茨城水戸偕楽園・埼玉越生梅林・神奈川曽我梅林)、

群馬三大梅林(秋間梅林・箕郷梅林・榛名梅林)、奈良三大梅林(月ヶ瀬梅林・賀名生梅林・広橋梅林)と、

広大な眺めの梅林もあれば、太宰府天満宮のように菅原道真の歴史ある梅の名所や、江戸時代の

庶民文化の担い手だった商人が公開した庭園もあります。広重が描いて「名所江戸百景」に入れた

「亀戸梅屋鋪」は、そうした時代の梅園の長閑な雰囲気を今に伝えています。

ゴッホ(フィンセント・ヴィレム・ファン・ゴッホ 1853-1890)を魅了した「梅の絵」

この絵が「世界で最も有名な梅の絵」と言われるのは、ヴァン・ゴッホが模写したからですが、

梅の木が主題の絵が西洋で珍しい事もあります。画家を志すゴッホは1886年に故郷オランダから

パリに出て、当時最先端の美術家グループ・印象派に参加して浮世絵を知ります。翌年には早速、

「名所江戸百景」の「亀戸梅屋鋪」を油絵で模写*3 、その後肖像画の背景にも描き傾倒します。

特に最初の模写の「亀戸梅屋鋪」と、次に模写した「大はしあたけの夕立」は、見よう見真似で

書いた漢字の筆文字が特徴です。不正確な字は絵の内容と関係なく、日本的雰囲気の演出です。

*3. 『ジャポネズリー:梅の開花(広重を模して)』1887年10月-11月、パリ。油彩、キャンバス、55.6 × 46.8 cm。

ゴッホ美術館[144]F 371, JH 1296。https://ja.wikipedia.org/wiki/フィンセント・ファン・ゴッホ#/media/ファイ

ル:Vincent_van_Gogh_-_Bloeiende_pruimenboomgaard-_naar_Hiroshige_-_Google_Art_Project.jpg

一方当時のパリは、カラフルなアール・ヌーヴォーの石板印刷ポスターが席捲し、同じくカラフル

な印刷物の浮世絵木版画と結びつき、絵に文字を入れる興味に導かれた可能性も考えられます。

石板印刷は別名リトグラフといい、従来の銅版画と違い絵を描く様に自由に表現出来る画期的な

美術印刷術の発明でした。この頃の画家達は皆興味を持ち、ミュシャやロートレックはポスター

作家として成功します。パリに来て模索するゴッホが、浮世絵と石板印刷ポスターに想を得て、

「ポスター的浮世絵」でチャンスを得たいと考えても不思議ではありません。

しかし実際に描いた時に、浮世絵やポスターの印刷物の平面的な色彩と、油絵表現との違いにも

すぐに気づいたはずです。この後、アルルに移ってから浮世絵は消え、油絵具独特の盛り上がる

ゴッホの筆のタッチが一層顕著になっていきます。

何れにしても「日本的情緒:花咲く梅の木」という名の模写は、ゴッホに転機をもたらす日本への

憧れであり、当時ヨーロッパで流行したジャポニスム現象のひとつとして位置付けられています。

水戸黄門が名付けた名木『臥龍梅(がりゅうばい)』が咲く庭園

さてこの絵の左上に、斜めに切れて見えているのは木の札です。ゴッホの模写にもありますが、

絵の枠線に沿って木札の下に垂直に伸びる棒までは理解が届かなかったのか、発見できません。

広重の絵は右の枠より左の枠が太く見えます。それは札を支える棒と枠が一つに見えるからです。

特殊効果の例外を除いて、絵は枠の内に描くので梅の木は枠の内です。棒は梅の木の後ろに立ち、

枠と棒との違いを出していますが、同系色なので、見分けるには目を凝らさなければなりません。

棒を省略して左右の枠を同じ太さに揃えたゴッホの判断は、遠くから明瞭に情報を伝えるポスター

と同じです。しかし浮世絵は手に取り鑑賞するので、細かい隅々まで楽しむように作られます。

描かれたのは札の一部ですが、実際は梅の名前と由来が記されていたに違いありません。

謂れある事物や由緒ある場所に札を立て説明する習慣は昔も今も同じです。亀戸梅屋鋪の三百本の

梅の木の中で、名前が付く梅の木が『臥龍梅』だけであれば、木札がある梅が何であるかは当時

の人には説明しなくとも自ずとわかります。

落語の名人三代目桂三木助の十八番で有名な「芝浜」、枕にこんな舟遊びの下りがあります。

「…差し向かいでこう盃をやったりとったりしながら、亀戸の梅の噂でもしたりしている内に、

段々舟がこう、上手へのぼって行くなんてぇのは、何かのどかな風景ですな…」という語りから、

亀戸の梅がいかに有名であり、庶民の生活にも密着した名所だったかが伝わってきます。

この「亀戸梅屋鋪」で人気を呼んだ梅樹が『臥龍梅』です。