🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

森の駅発メルマガ No.184

2024 December 師走 その由来は僧師が読経に東西を馳せる月(平安末期『色葉字類抄』)との事です。

目 次 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

・日本の災害カレンダー「12月」

・山小屋通信 Part 101 「街の樹巡り~センダン」大森 明

・美術コラム「 広重の『深川木場』」戸田 吉彦

・関連情報「秋の上野散策・12月のイベント情報」

日本の災害カレンダー 12月 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

今年も雪の日の事故、雪害に対する心構えが必要な季節を迎えました。

近年地球の温暖化に気を取られ、つい雪の怖さを忘れていますが、近年は雪害が続いています。

昨年(2023年 *1)は大雪で日本各地の交通やライフラインが打撃を受け、一昨年(2022年 *2)は

札幌の1日の降雪量が統計開始以来の記録、2020年(*3)は群馬県の降雪量が全国記録を更新。

除雪作業中の死亡事故や氷った雪道で転倒する重軽傷者は毎年発生しています。

首相官邸もこの事態に、雪害対策や雪道の歩き方を助言していますので参考にして下さい。

雪害では、どのような災害が起こるのか(首相官邸) ↓

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/setsugai.html

*1 令和5年(2023年)1月24日~25日、強い冬型気圧配置で上空にこの冬一番の強い寒気が流れ込み、

日本海側の大雪や暴風雪に加え、雪の少ない西日本太平洋側の平野部も大雪となり、ライフラインと交通に

影響。ライフラインでは気温の低下により水道管が破裂、広域で断水や濁り水が発生する被害が目立った。

石川県は加賀地方北部や能登地方を中心に10,000軒以上で断水、復旧までに数日を要した。交通では24日

午後以降、三重・滋賀県境付近の新名神高速道路で多数の車が立ち往生し解消までに丸1日以上を要した。

また24日夜、JR京都線や琵琶湖線を走行中の複数の列車が、大雪によるポイント故障のため駅間で停車、

翌25日明け方まで約7,000人が列車に閉じ込められた。いずれも高速道路会社や鉄道事業者の判断と対応の

遅れが原因と指摘され、降雪時の対応の見直し、行政関係機関との情報共有の強化が急務となった。

*2 令和4年(2022年)2月5日昼過ぎ~6日、北海道上空に強い寒気が流れ込む強い冬型気圧配置から、

石狩湾で発達した雪雲が流れ込んだ札幌市を中心に北海道石狩地方は記録的大雪。札幌市中央区は24時間の

降雪量が60cmに達し、統計開始以降の記録更新、最深積雪133cmは2014年以来の1m超え、急激な降雪の

増加で、2月6日は札幌駅周辺の列車が運行不能となった。その後も線路の除雪が遅れ、札幌駅発着の列車は

8日夜まで3日間運行不能、札幌駅発着の列車が通常運転に戻ったのは1週間後。この間の運休列車は合計で

3,525本、影響人数は約55万5,200人に及ぶ。この被害の反省からJR北海道は各駅に降雪カメラ、積雪深計

を設置するなど早めの運転規制を実施するなど対策を検討、記録的大雪の場合、除雪作業を自社や関連企業

に限らず、行政の支援も受けられる体制を構築した。

*3 令和2年(2020年)12月14日~21日、強い冬型気圧配置から、北日本と西日本の日本海側を中心に

大雪。群馬県みなかみ町藤原は、期間中降雪量291cm、48時間と72時間の降雪量で歴代全国1位を更新。

新潟、群馬の関越自動車道で車多数が立ち往生、最大約2,100台の車が巻き込まれた。鉄道の運休に加え、

除雪作業中の事故で、食料など物資配布や除雪作業を自衛隊等が行い解消に3日を要した。並行する国道で

大雪による事故や立往生が発生、関越道の通行止めが遅れたことから車が流入し立ち往生したとみられる。

山小屋通信 PART101🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

「街の樹巡り~センダン」大森 明

東京近郊、川崎市の田園丘陵地帯を造成してつくった住宅街。その街なかを流れる幅4~5mほど

の川にかかる橋のたもとに元気よく枝を広げているセンダンの樹がある。樹種を断定できたのは、

樹の傍に「センダン」と書いた古いネームプレートが掲げられているから。

生えている場所は、川と橋と道路に挟まれた狭い所で、さらに川が道路より3mほど低いところ

を流れるために崖状になった所だ。見た限り、植えられた街路樹でなく昔から自生しているよう

に見える。この付近が里山だった頃から川のほとりに生えていて、生き残ったのかもしれない。

勝手な想像だが、そう思うと「これからもずっと頑張れ!」と幹を撫でたくなる。

訪れたのは11月だが、暖かかったせいか葉がまだ青々と茂っている。よく見ると茂った葉の間に

丸い青い実がスズナリ状態でぶら下がっている。図鑑を見ると実を食べられるとあったが、インタ

ーネット情報では実を食べると食中毒を起こし、摂取量が多いと死に至るとあった。どうなのか、

実をむしってなめてみればわかるかもしれないが、やめておいた。また、実にはサポニンを多く

含むという。同じくサポニンを多く含むムクロジの実は、昔は石鹸代わりに使ったそうなので、

センダンの実も石鹸代わりに使えるかもしれない。冬に実を拾って実験したいと思う。

その後、この樹が「川崎まちの樹50選」に選ばれて保護されていること、自生している樹である

こと、を知った。ネームプレートが掲げられている意味を理解できたが、まずは実を勝手にむしら

なくてよかった!

美術コラム 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

広重の「深川木場」戸田 吉彦(日本美術アカデミー理事)

今年は幾度か広重の『名所江戸百景』を取り上げましたが、今月は有名な「深川木場」の絵と

見事な構図(平面構成力)をご紹介し、江戸成立に関わる木場の歴史にも触れたいと思います。

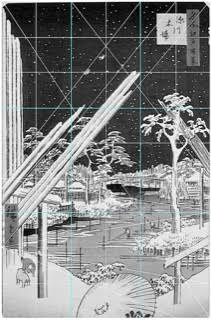

はじめに紙(大判・大奉書縦二つ切・39x26.5cm)に定めた画寸(34x22.6cm)です。画寸は自由です。

その縦横比率はかなり正確な 3 : 2 で、縦を 9分割、横を 6分割すると正方形の格子が出来ます。

形はバランスの美であり、バランスは比例にあり、3 : 2も正方形の1:1も日本伝統の比例美だと、

西洋の比例美学(黄金分割)を日本に紹介した柳亮氏が著書『黄金分割』で述べています。さらに、

日本の比例、√2(1:1.4・白銀比)と 2:3 (1:1.5)は、建築や美術に美しい秩序を与えた規矩法

(規はコンパス、矩は曲尺と呼ぶ L字型の定規、日本の伝統的採寸。)で、ブルーノ・タウトが感動して西洋に

紹介した桂離宮には西洋が驚く美しい比例が随所にあり、一般住宅も昔は畳の並べ方で家の間取り

を決めたと述べます。日本家屋の単位となる畳の縦横比は 1:2 、半畳は1:1。畳2枚で正方形。

縦2枚と横1枚で茶人が好む三畳、三畳間の比例は 3:2 。畳4枚と半畳は正方形の四畳半、分かり

易い建築基準です。戦前までは素人も建てたい家を絵に描き棟梁に説明したとは、折り紙と建築に

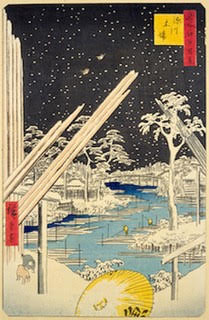

歌川広重「名所江戸百景・深川木場」1856 シカゴ美術館蔵 Pablic domaine

同構図の筆者解析案。全体を3等分する青線 (3分割構図) を縦2等分, 横3等分した白線で正方形の格子が出来ます。

その整理された対角線に沿う材木は空の鳥へ視線を導き、目が吸い込まれる様なジグザグ構図の川岸を定めています。

また広重が北斎の絵を研究し、自作の絵に取り入れたことはすでに定説ですが、この絵も北斎の

有名な「三ツ割の法」(3分割構図・『北斎のデザイン』参照)の応用に見えます。「三ツ割の法」を掲載

した絵手本、『北斎漫画』は元々絵を描く人のお手本です。北斎の絵をよく研究した広重も見たで

しょう。その広重の海外の高い評価も北斎同様、画家から始まります。西洋の画家は同業者の絵を

見る時、絵の骨格となる構図を見ますが、二人の構図は他の浮世絵師より明らかに優れています。

その上で広重が汲み取った日本の叙情性や、広重ブルーと呼ぶ色彩感覚を楽しんだはずです。

また江戸末期の浮世絵版画は、多色刷り錦絵の円熟期で、腕利きの彫師と摺師が広重の意を汲み

超絶技巧を凝らした一級の工芸品です。特に遺作となった『名所江戸百景』は見どころ満載です。

その一例となるのが、水面の表現に用いられた「当てなしぼかし」で、小林忠先生が監修された、

『浮世絵「名所江戸百景」復刻物語』で、現代の名工が解説しています。一部をご紹介します。

石井(彫師 石井寅男)「深川木場」の川の中央に濃い藍の曲線のぼかしがあります。

このぼかしは刷毛による当てなしぼかしなので、板には何もしておりません。彫板としては、

中央の川全体をペタンコに彫っておけばいいわけです。そうすると川全体の薄い藍色を先ず摺り、

その上を刷毛で濃い藍をぼかしながら摺っていきます。摺師さんの仕事が大変なことになります。

中條(摺師 中條甲子雄)川の一番下、傘の所は片刷毛のぼかしです。刷毛の片側に絵具を付け、

水をひいて上にぼかします。川の中央は当てなしぼかしで、手加減でやっていきます。

それと空の濃いネズミ色の雲も当てなしぼかしです。材木の肌色は板ぼかしになっていますので、

ここはぼかしの色板が彫られています。一枚の絵の中にいろんな刷毛ぼかしを、角度を変えたり、

絵具の量や水のひき方を変えながら使っていますので、摺師にとっては、

大変手間の掛かる仕事になるわけです。

(『浮世絵「名所江戸百景」復刻物語』に収録された『座談会「名所江戸百景」の彫りと摺り 司会 小林忠』より)

最後に改めて広重の叙情性を確かめましょう。「深川木場」は雪が降り積もる静寂の世界です。

掘割で働く川並衆(材木を水上で組み移動したり、引き上げる筏師)も、雪で白くなり氷の柱のようです。

だが二羽の雀は雪舞う空へ羽ばたき、仔犬は初めての雪なのか珍しそうに足下を見つめています。

健気に生きる小さな雀や仔犬が凍える世界と対比され、生命の尊さが一層強く感じさせられます。

このさり気なく表現し伝える都会的な洗練さは広重らしく、昔から広く好まれる所以でしょう。

一方不思議なのは、作業する木置場(木場の地名はここに由来)の随所に立派な松が植えられ、家の

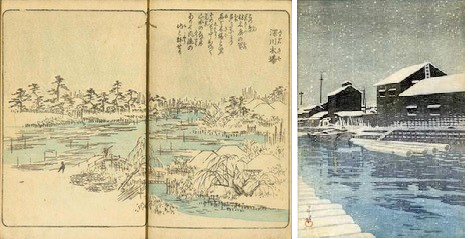

周りは柵が立ち、あたかも別荘地の趣です。川瀬巴水が昭和9年に描いた「木場の雪」(下中央図)

の全く違う風景こそ、我々が知る木場のイメージです。広重はこれに先立ち『絵本江戸土産』に、

スケッチとも言える絵(下左図)を残し、そこには「この辺、材木屋の園(その)多きにより、名を

木場(きば)という。その園中(えんちゅう)おのおの山水のながめありて風流の地と称せり」と、

広く見渡した絵に書き添え、事実江戸時代迄は風光明媚な庭園として造られたことが分かります。

木場の誕生と移転の歴史

木場の歴史は、家康が江戸入府の天正18年(1590)、全国の材木商が江戸へ来て始まります。

江戸城と城下町の建設に大きな需要が見込まれ、材木商は当初道三河岸(千代田区大手町一, 二丁目)に

軒を並べるも、武家地が広がるにつれ、楓川(日本橋川兜町付近から京橋川と桜川合流点へ流れた昔の川)の

西岸に移ったと『事蹟合考』(じせきがっこう)にあり、『寛永江戸図』には楓川の海賊橋(高橋)の

南から弾正橋の間に、材木を陸へ揚げる船着場の船入堀が 8本と、材木町が記載されています。

都市が大きくなるにつれ火災も拡大し、寛永4年(1627)横山町(中央区)の火は40ヶ町に及び、

同16年(1639)の火事は江戸城内まで延焼。同18年(1641)1月、京橋桶町(中央区)の出火は、

南北を宇田川橋(港区東新橋)から御成橋(中央区内幸町)、東西は木挽町海岸(中央区銀座)から麻布

(港区)と町人地南部全97ヶ町を焼き、死者数百人を出します。火は木置場の材木も焼き尽くし、

高積みの材木が延焼の原因と幕府は判断、防災と材木保護のため隅田川対岸の深川に移転を命じ、

神田佐久間町、日本橋本材木町、三十間堀、35ヶ町の材木商が木置場を移転します。それが後に

元木場と言われる隅田川岸の現在の佐賀・福住町です(下右図参照)。当時は永代島と言う隅田川の

河口で深川猟師町があった漁業の地でしたが、深川は土地が広く、堀に入る海水が材木につく虫を

遠ざける利点がありました。この時、隅田川から東へ流れる仙台堀・中之堀・油堀を運搬と貯木の

ため開削し、日本橋材木町の堀は、霊岸島、八丁堀、築地と元禄3年(1690)迄に埋められます。

更に江戸が大きくなるとまた移転を命じられ、寛永以来の佐賀・福住・永代の元木場に示された

先は、深川築地町と呼ぶ今の木場・平野・三好町です。しかし低湿地帯の造成が未完成では無理と

猿江に移りますが2年後(1701)に猿江も幕府用地となり、干拓中の深川築地町が払い下げられ、

材木商が自費で土手や堀を作り、昭和49年の新木場移転まで繁栄した約9万坪(29万7,000m2)の

「深川木場」が誕生します。現在は東京現代美術館が建つ、広大な東京都立木場公園の一帯です。

その内外は築地24ヶ町と呼ばれる、東平野町・西平野町・伊勢崎町・山本町・西永町・三好町・

元加賀町・石島町・末広町などの新しい町が生まれ、材木取引商人が行き交う中心となりました。

さらに隅田川の新大橋と永代橋が完成し深川は江戸市街と距離を縮め、木場は活気を呈し豪商が

次々と生まれ、特に幕府御用を請け負った紀伊國屋文左衛門や奈良屋茂左衛門らが登場します。

深川の清澄白河庭園は紀伊國屋文左衛門が作ったと言われ、後に大名屋敷の庭となり、明治には

政商岩崎家が力を注いだ風流な庭園です。近くには芭蕉が「奥の細道」の旅に出るまで長く住んだ

庵が小名木川を挟んであります。また歌舞伎の荒事を得意とした市川團十郎四代目も、木の香りと

水景に惹かれたのか、威勢の良い空気が楽しかったのか、別荘を建てて、以後代々團十郎がそこに

住みました。明治になると渋沢栄一がすぐ深川に家を建て、兜町に移るまでの12年間に地元との

縁を深めました。木場は江戸時代から投機性が高い材木の取引をする商人達が行き交い、金離れが

よく、通や粋を喜ぶ江戸の町人文化が醸成され、それを好む人が集まり、そこに男言葉とさっぱり

した人情で吉原と人気を分けた深川の辰巳芸者が誕生します。その姿は歌麿が晩年に肉筆画の大作

として「深川の雪」(箱根・岡田美術館蔵)に描き残していますので、来年ご紹介できれば幸いです。

本年もご愛読頂き有難うございました。どうぞ良い年をお迎え下さい。

左:歌川広重『絵本江戸土産』第2編「深川木場」1851 国立国会図書館蔵 Pablic domaine

右:川瀬巴水「木場の雪」1934 国立国会図書館蔵 Pablic domaine

現在の「江東区エリア地図」江東区ホームページより

参考文献:小林 忠 監修『浮世絵「名所江戸百景」復刻物語』(2018 芸艸堂)・ 江東区江戸深川資料館 資料館ノート

・柳 亮 著『黄金比例 日本の比例』(1977 美術出版社)・ 戸田吉彦 著『北斎のデザイン』(2021 翔泳社)他

関連情報 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲 🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

秋の上野散策

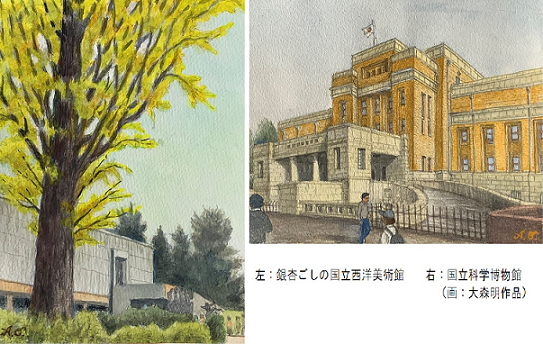

森の駅メルマガは前月号で、「住まいのカタチ8章」(市川皓一)の連載を完結し、「山小屋通信」

(大森明)は連載第100回を迎えました。その節目として11月4日に上野の杜に関係者が集まり、

モネの展覧会で賑わう国立西洋美術館内のレストラン「すいれん」で中庭を眺めながら会食し、

近況報告や意見交換を行ないました。その後、国立科学博物館に向かう途中、黄色く色づき始めた

銀杏並木が綺麗でした。昭和初期に建てられた国立科学博物館の建物も壮観ですが、開催の企画展

「高山植物~高嶺の花たちの多様性と生命のつながり」も興味深く、コマクサやハクサンイチゲ等

の貴重な標本や綺麗な写真を見ることができました。これら高山植物や高山に棲む雷鳥が地球温暖

化の影響で生育環境を脅かされていることも知り、保護管理が急務であることを痛感しました。

今回、上野の会合で得た様々な情報は、森の駅メルマガ発行に今後役立てていきたいと思います。

関連イベント情報

🌲木材活用フォーラム2024冬 注目集める都市の木造建築。

未来への展望と課題を探る。 Web/オンライン開催(無料・事前登録制)

2024年12月6日(水)14:30~17:00

https://cmad.nikkeibp.co.jp/?4_--_885149_--_239997_--_1

◆特別講演

山林課題に向き合う 良品計画グループの「空間づくり」の考え方

◆パネルディスカッション

広がる中大規模木造建築の未来と今後の課題(仮)

国内で建築の木造化や木質化の機運が高まっています。都市部で中大規模木造建築を目にすること

も増え、中大規模建築の木造・木質化が大きな注目を集める中で、これからさらに木造建築の需要

を増やすために何が必要か?設計・施工の面でアプローチすべきことは何かを議論します。

主催:日経BP 総合研究所/日経アーキテクチュア/日経クロステック

🌲『ウッドデザイン賞2024』最優秀賞をはじめ上位賞が決定

12月4日(水)に東京ビッグサイトで「表彰式」「受賞作品展示」を実施

「ウッドデザイン賞2024」の上位賞が決定。 最優秀賞に「農林水産大臣賞」「経済産業大臣賞」

「国土交通大臣賞」「環境大臣賞」 の4作品、「大阪・関西万博特別賞(国際博覧会担当大臣賞)」

として3作品を選出、加えて優秀賞(林野庁長官賞)、奨励賞(審査委員長賞)、 合計31点を本年度の

上位賞とした。 12月4日(水)「エコプロ2024」(東京ビッグサイト)特設ステージで「表彰式」、

12月4~6日に特設ブースで「受賞作品展示」を行う。

「ウッドデザイン賞」とは、主催の一般社団法人日本ウッドデザイン協会によれば、

木を使って様々な社会課題を解決する、優れたデザインの建築・空間、プロダクト、活動や研究を表彰し、

広く社会へ発信する顕彰制度。

2015年に創設され、今回で10回目。一般社団法人日本ウッドデザイン協会が主催するアワードとして、

最優秀賞に「農林水産大臣賞」「経済産業大臣賞」「国土交通大臣賞」「環境大臣賞」を授与、

また昨年に引き続き、「大阪・関西万博 特別賞(国際博覧会担当大臣賞)」も授与。

2024年の応募総数は366点、10月9日に入賞作品226点を発表。このたびの最終審査を経て、

「社会課題の複合的な解決をもたらし、イノベーション・新産業創出に寄与する作品」 として、

「最優秀賞」4点、「特別賞」3点、「優秀賞」9点、「奨励賞」15点の上位賞31点が選出された。